Projekte

Projekte vom Hidden Institute

Urbane Praxis

Urbane Praxis entsteht an den Schnittstellen von Kultur, Architektur, Umwelt und Bildung, wenn Bürger:innen, kreative ...

Urbane Experimentierflächen

Die Nutzung und Entwicklung von Städten ist weitgehend geregelt. Raum für Experimente gibt es wenig. ...

Koordinierungsstelle für Vernetzung und Kooperation

Die Projektstudie dient als Grundlage um im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg „eine Arbeits- und Koordinierungsstruktur zu ...

Kooperative Stadtentwicklung

Wer beteiligt wen, woran und wie? Ob bei der Gestaltung von öffentlichen Räumen, der Aufwertung von ...

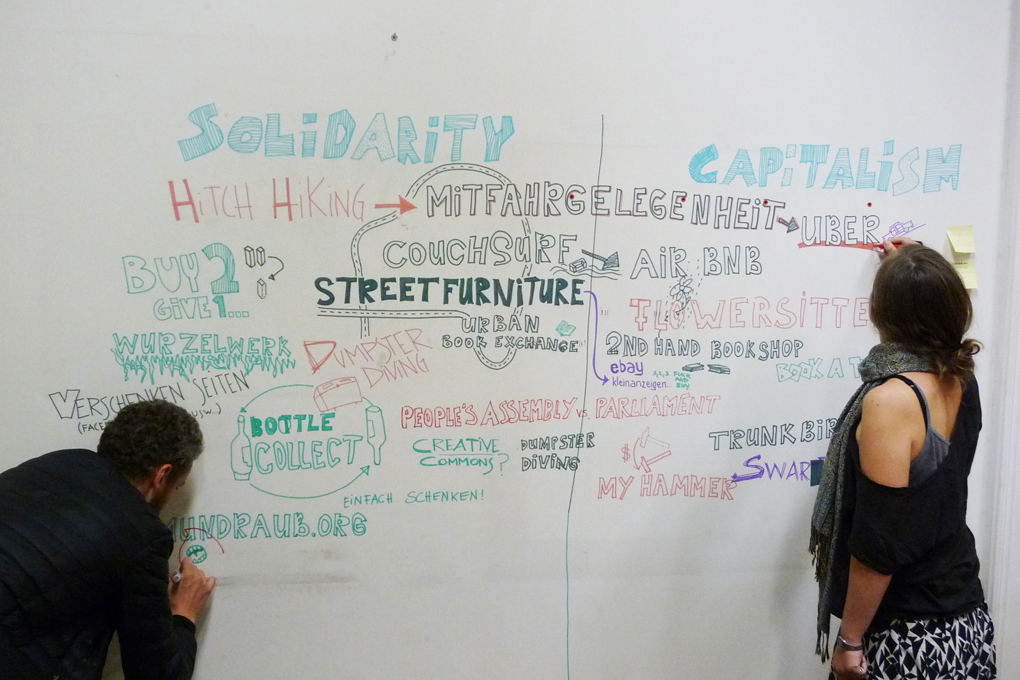

Zivilcourage? – Solidarisches Handeln im Alltag

Öffentliche Orte wie Plätze, Straßen, U-Bahnen und das Internet sind alltägliche (Ver-)Handlungsräume für gesellschaftliche Prozesse. ...

Reclaim Your Club

Reclaim Your Club ist eine Diskussions- und Workshopreihe des Hidden Institute. Insgesamt wurden drei Veranstaltungen ...

Relay the Everyday

Unter dem Titel „Testing Relay“ fand im Rahmen des 6. Urbanize Festivals in Wien ein ...